久しぶりに実家に帰ったときに、親が同じ話を何度もしたり、もの忘れが多かったりすると「もしかしたら認知症かもしれない」と不安になることはありませんか?厚生労働省の調査によると、65歳以上の高齢者のうち約8人に1人は認知症と推定されています。

もし親が認知症になった場合、治療や介護はどうすればいいのか、不安になりますよね。

この記事では認知症についての基本的な知識と事前対策(何からすればよいのか?)について記述します。

認知症の基本的な知識を身につけよう

認知症とは

認知症とは、様々な脳の病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、記憶、判断力などの認知機能が低下して、社会生活に支障をきたした状態をいいます。

年を取るともの忘れを経験する人が多いと思いますが、認知症になると日常の生活に支障がでてくるのがポイントです。

厚生労働省の調査(※)によると、2022年の時点において、65歳以上の高齢者(全体で3,603万人)のうち約443万人(全体の約12.3%)が認知症有病者と推定されています。つまり、65歳以上の高齢者のうちおおよそ8人に1人以上は認知症ということであり、いつ自分の親が認知症になってもおかしくないのです。

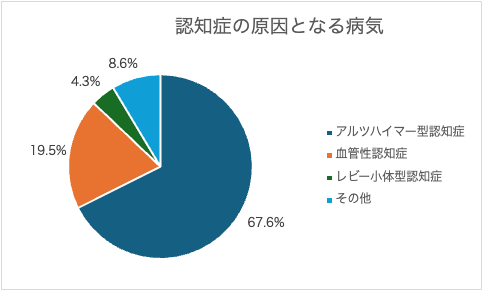

認知症の原因となる主な病気には、以下のものがあります。

(出所)「知っておきたい認知症の基本」(政府広報オンライン)( https://www.gov-online.go.jp/article/202501/entry-7013.html )

上記のそれぞれの病気の原因と症状は以下のとおりです。

| 認知症の原因となる病気 | 原因 | 主な症状 |

| アルツハイマー型認知症 | 長い年月をかけて脳に、アミロイドβ、リン酸化タウというタンパク質がたまり認知症をきたす | ・もの忘れ ・音として聞こえていても話がわかりにくい ・物の名前がわかないなど ・視力は問題ないのに、目で見えた情報を形として把握し難い ・手足の動きは問題ないのに、今までできていた動作を行えない |

| 血管性認知症 | 脳梗塞や脳出血といった脳血管障害によって、一部の神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり認知症をきたす | ・もの忘れ ・感情のコントロールがうまくいかない ・意欲の低下 ・気分が落ち込み、やる気がなくなる |

| レビー小体型認知症 | 脳にαシヌクレインというタンパク質がたまり、認知症をきたす | ・もの忘れ ・実際にはないものが見える ・転びやすい、歩きにくい ・睡眠中に夢をみて叫んだりする ・気分が落ち込み、やる気がなくなる |

(参考)軽度認知障害(MCI)とは

認知症の前段階にある状態として、軽度認知障害( Mild Cognitive Impairment =MCI)があります。軽度認知障害とは、正常と認知症の中間ともいえる状態のことで、日常生活への影響はほとんどなく、認知症とは診断されません。

厚生労働省の調査によると、2022年の時点において、65歳以上の高齢者(全体で3,603万人)のうち約559万人(全体の約15.5%)が軽度認知障害と推定され、軽度認知障害の人のうち年間で10%から15%が認知症に移行するとされています(※)。つまり、65歳以上の高齢者のうち、およそ7人に1人が軽度認知障害(MCI)と推定され、認知症と合わせると3人から4人に1人が認知症か軽度認知障害となります。

(※) (出所)厚生労働省ホームページ「認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」(https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf)

認知症についてもっと知ろう

認知症の基本的な知識を獲得するためには、政府広報オンラインの「知っておきたい認知症の基本」がオススメです。

こちらの記事には、認知症という病気についての説明と家族が認知症かもしれないと悩んだときの相談先がコンパクトに記述されています。

認知症について、もっと詳しく書籍で調べたいのであれば、次の書籍がオススメです。

「家族のための はじめての認知症ガイド」松永慎史 編著 中央法規

こちらの書籍をオススメする理由は、

- 認知症と高齢者の内科・精神疾患の専門医の他に、社会福祉士・精神保険福祉士と認知症看護認定看護師が本書を執筆している。

- 認知症の原因疾患(アルツハイマー認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症など)ごとに、原因、症状、治療法をわかりやすく説明している。

- 家族が認知症かもしれない、と思ったときに、何をチェックすればよいかについて具体的に説明してくれている。

- 家族が認知症かもしれない、と思ったときに、どこに相談すればよいか?医療機関や医師はどのように選べばよいかについて具体的に説明してくれている。

- 家族が認知症になり、介護が必要となった場合の制度やサービス(介護保険など)について基本的な事項から説明してくれている。

- 認知症や介護についての説明だけでなく、家族が何をすればよいかについてのTO DOを具体的に示している。

- 認知症と高齢者の内科・精神疾患の専門医の他に、社会福祉士・精神保険福祉士と認知症看護認定看護師が本書を執筆している。

- 本のボリュームは全体で200ページ弱とコンパクトであり、対話形式での記述やイラストを多く取り入れているので、とても読みやすい。

できることから事前対策を行おう

今後、親が医療機関で認知症の治療を受ける場合や介護が必要になる場合、事前に準備をしておいたほうが、心理的にも、時間的にも、金銭面からも余裕をもって対応することができるはずです。

また、認知症への対応が後手にまわった場合、後になってから後悔することになるかもしれません。

というのも、認知症の原因は多岐にわたり、原因によって治療方法は異なります。アルツハイマー型認知症などを原因とする多くの認知症には認知症の進行を止める治療方法はいまのところありませんが、早期に診断をうけて、治療を開始することで、改善、認知症の進行速度を遅らせることができるかもしれません。

そして、軽度認知障害の段階においては、専門医の診察を受けて適切な対策をとることで認知症への移行を防ぐことができるかもしれません。

さらに、認知症に類似した症状がでる病気のなかには治療で改善できるものもあります。

後になってから、「あの時、認知症専門医に診断してもらっておけばよかった」、と後悔することがないようにしたいですね。

以下に事前に行うことができる対策について記述します。

実家の親を観察してみよう

認知症にはいくつかの兆候があります。たとえば、親が何度も同じ話をしたり、しょっちゅう大事なものを探していたら違和感を感じますよね。親と話をするときや、実家に行ったときに家の中(居間だけではなく台所や寝室を含む)を観察して認知症のサインがでていないかチェックしてみましょう。

チェックをするときに、公益社団法人認知症の人と家族の会が作成した「家族がつくった「認知症」早期発見の目安」をチェックリストとして利用すると良いでしょう。

https://www.alzheimer.or.jp/?page_id=2196

実家の親が認知症の場合を想定して、どこに相談できるか調べてみよう

親が認知症である可能性が低い場合であっても、いざというときにどこに相談すればよいのかが分かっていると安心ですよね。実家の近くに以下の相談先がないか調べてみましょう。

- 地域包括支援センター

地域包括支援センターは、市町村等が設置主体となる高齢者の総合的な相談窓口です。住まい、医療、介護、生活支援、認知症高齢者への支援などの幅広い相談に対応してくれます。地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門家が本人だけでなく家族からの相談にも無料で対応してくれます。

こちらのWEBサイトか実家から最寄りの地域包括支援センターを探すことができます。

たとえば、私の実家がある千葉県船橋市の場合、上記のサイトで検索したところ、市内に14個所の地域包括支援センターがあり、そのなかに実家から徒歩10分以内の場所に最寄りのセンターがあることがわかりました。

- 市町村等の相談窓口

実家のある市町村等のWEBサイトで認知症の相談窓口がないか調べてみましょう。市町村等によって、窓口となる部署の名前や対応状況は異なりますが、実家のある市町村等にどのようなサポート体制があるのか調べておくとよいと思います。

また、市町村等で認知症ケアパス(認知症についての地域情報をまとめたパンフレット)を作成しているようであれば、実家の近くのより具体的な情報を得るのに役立ちますので入手しておくとよいでしょう。

私の実家がある千葉県船橋市でも認知症ケアパスを作成しており、認知症の相談窓口や医療サービスなどについてローカルの情報を得ることができました。

- 公益社団法人認知症の人と家族の会

公益社団法人認知症の人と家族の会は1980年に結成され、日本全国47都道府県に支部がある全国規模の認知症の家族会です。認知症の人本人と介護を行う家族の交流、情報発信、電話相談などの活動を行っています。

公益社団法人認知症の人と家族の会では本部と各都道府県の支部で認知症相談のフリーダイヤルを運営しています。

本部の認知症相談フリーダイヤル

本部フリーダイヤル(平日10:00-15:00) 0120-294-456

(携帯電話・スマートフォンは050-5358-6578)

他にもLINEにも対応しており、下のリンクにLINE友だち追加の案内があります。

https://www.alzheimer.or.jp/?page_id=146

- 認知症カフェ

認知症カフェは、認知症の人やその家族、地域住民、専門職などの人々が気軽につど集い交流できる場所です。

実家のある市町村等のホームページや地域包括支援センターで開催場所や開催日について調べることができます。

私の実家のある千葉県船橋市では、船橋市のホームページで認知症カフェの開催一覧表を入手することができました。

医療機関・医師を探してみよう

親の様子を観察した結果、やはりきちんと医療機関で診てもらおうと思った場合、どの病院の、何科の先生に診てもらえばよいのでしょうか。認知症の場合、診断のために脳のCT検査やMRI検査が行われるため、それなりの設備が整った医療機関である必要がありそうです。何科を選べばよいかについても、精神科、脳神経内科、脳神経外科、老年内科といろいろとあり、どの診療科にしてよいのかわかりませんよね。

実家の親にかかりつけの医師がいるようであれば、まずはその先生に相談するのがよいでしょう。親の健康状態や実家のある地域の医療の状況に通じていると考えられます。

上記の相談先として記載した地域包括支援センターなどで相談するのも良いでしょう。

市町村等で作成している認知症ケアパスにも地元で認知症に対応する医療機関についての情報が記載されていることが多いでしょう。

インターネットで調べる場合は、益社団法人認知症の人と家族の会のWEBサイトから、日本全国の認知症の専門外来(「もの忘れ外来」、「認知症外来」)を探すことができます。

まとめ

この記事では、はじめに認知症とは何かについて初歩的な説明を行いました。

認知症は、アルツハイマー型認知症などの様々な病気が原因となり、脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障をきたした状態のことをいいます。また、認知症の前段階として、軽度認知障害という状態があります。

厚生労働省が行った調査によると、65歳以上の高齢者のおよそ8人に1人は認知症と推定されます。つまり、自分の親を含めて高齢者の誰が認知症となってもおかしくはないのです。このことをふまえて、実家にいる高齢の親が認知症になったらどうしよう、と漠然と不安を感じているのであれば、できることから事前の対策をしてみましょう。

具体的には、次のようなことからはじめてみてはいかがでしょうか。

- 実家の親を観察する

- 実家の親が認知症になった場合を想定してどこに相談できるか事前に調べる

- 医療機関・医師を探してみる

これらの事前対策に着手することで、実家の親の状況もわかってくるし、次に何を行わなければならないかも見えてくるはずです。漠然と不安を感じている状態で踏みとどまるのではなく、具体的なアクションをおこしてみてはいかがでしょうか。

以上

コメント