親が認知症になってしまった場合に、親の財産管理や親が当事者となる契約を締結するための法的制度として成年後見制度があります。例えば、親が認知症になってしまった場合に、法的に親に代わって預金を下ろすことができるのは裁判所が選任する成年後見人だけになってしまう可能性が高いです。それでは、親が認知症になった場合には法定後見制度を使わなければならないのでしょうか。この記事では、法定後見制度について、制度の内容とこの制度を使うかどうか判断するために参考となる情報について説明します。

成年後見制度とは?

成年後見制度の概要

まずはじめに、成年後見制度について、ざっくり説明します。ここでは、制度の全体図と各制度の位置づけについても説明します。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、 精神障害などの理由で物事を判断する能力が不十分な人(この記事では「本人」と呼びます)を支援する人を選ぶことによって、本人を法律的に支援する制度のことです。

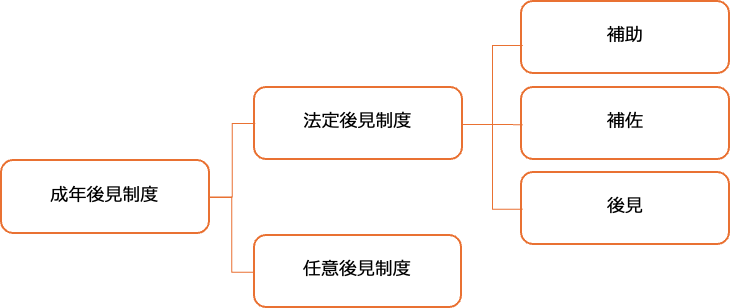

下図のように、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、さらに、法定後見制度には、後見、補佐、補助の3つの種類があります。

いろいろな種類の制度に分かれていて、すこしややこしいですが、制度の内容について説明します。

法定後見制度とは

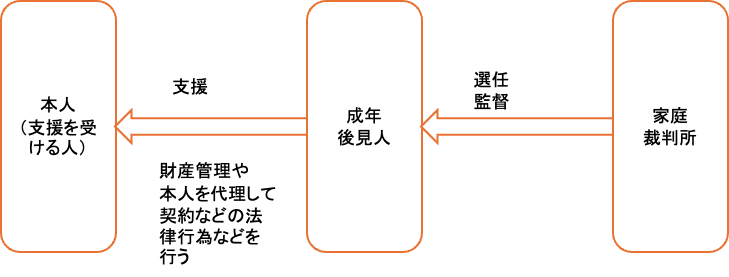

法定後見制度は、申立てを受けた裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任する制度のことです。

法定後見制度には、後見、補佐、補助の3種類がありますが、どの制度を使うかは、支援の対象となる本人の状態によります。この記事では、親が認知症になった場合または認知症になる可能性がある場合を想定していますので、3種類ある法定後見制度のうち、後見に焦点を当てます。

法定後見制度の後見とは、支援の対象となる本人が認知症等により判断する能力が欠けているのが通常の状態になってしまった人について、申し立てをうけた家庭裁判所が「後見開始の審判」という手続きをして、成年後見人を選任する制度のことです。成年後見人は、本人の財産(預金など)を管理し、本人に代わって契約(例えば、介護サービス利用契約など)を締結したり、悪質業者との不当な契約など本人が締結した契約を取り消すことができます。なお、家庭裁判所が選任する成年後見人は、本人の親族が選任されることもありますが、多くの場合は本人とって第三者である弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職等が選任され、家庭裁判所が選任した成年後見人について本人や親族が不服の申し立てをすることもできません。成年後見人は、自らが行う後見について家庭裁判所に定期的な報告等を行い、家庭裁判所の監督を受けます。

任意後見制度とは?

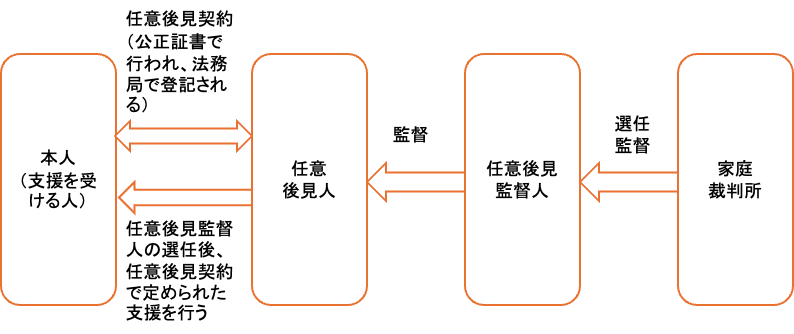

つぎに、任意後見制度について説明します。任意後見制度では、現時点では十分な判断能力がある人が、将来認知症等になって判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおきます(任意後見契約は登記されます)。そして、その後で本人の判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。

任意後見制度においては、任意後見人とは別に家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。任意後見監督人は、本人の親族等ではなく、第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士等の専門職や法律,福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっており、任意後見人は、任意後見監督人の監督下で契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことで本人を援助することになります。なお、任意後見契約が効力を持つのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。

成年後見制度を利用するための手続きと費用

つぎに、成年後見制度を利用するために必要な手続きと費用について法定後見制度と任意後見制度にわけて説明します。なお、法定後見制度については、3種類あるうちの後見に絞って記述します。

法定後見制度(後見)

法定後見制度(後見)を利用するための手続き

法定後見制度のうち後見を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。具体的には、後見の対象となる人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出して成年後見制度を利用したい旨を伝えます。

この申し立てを行うことができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。

家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てるときには、診断書等の必要書類と手数料を用意する必要があります。

家庭裁判所への申立の詳細な説明や必要書類については、下のリンクから裁判所のWEBサイトを閲覧してください。

申立後、家庭裁判所は後見開始の審判という手続きを行い、成年後見人などが決定されると成年後見制度が開始します。多くの場合、申立をしてから開始までの期間は早ければ1〜2ヶ月、遅くても4ヶ月以内くらいです。

法定後見制度を利用するための費用

家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てるときに以下の費用が発生します。

| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |

| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |

| 発送・送付費用 | 後見申立の場合、4,000円 |

| 医師の診断書の作成費用 | 数千円程度(病院ごとに異なる) |

| 鑑定費用(上記の医師の診断書とは別に、裁判所が審理を進めるうえで必要と判断した場合に本人の判断能力を医学的に判定するために裁判所が医師に鑑定を依頼する) | 10万円〜20万円 |

| 住民票、戸籍個人事項証明書の発行手数料 | 数百円(自治体により異なる) |

| 登記されていないことの証明書の発行手数料 | 300円 |

成年後見人に支払う金額

法定後見制度開始後、後見をされる人の財産から成年後見人に報酬が支払われます。成年後見人に支払われる報酬の金額は、法律などで基準が定められておらず、家庭裁判所の裁判官の裁量により決定されます。

ただ、これだと、親族でない弁護士などが成年後見人に選任された場合に、いくらぐらい費用がかかるか分からず不安ですよね。

ここで参考になるのが、平成25年1月1日に東京家庭裁判所から公表された「成年後見人等の報酬額のめやす」(東京家庭裁判所立川支部)です。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdfこれによると、成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬を基本報酬として、後見を受ける人の財産の金額(管理財産額)により、以下の金額が報酬額の目安として示されています。

| 区分 | 報酬額の目安(月額) |

| 基本報酬 | 月額2万円 |

| 管理財産額1,000万円超5,000万円以下 | 月額3万円〜4万円 |

| 管理財産額5,000万円超 | 月額5万円〜6万円 |

なお、以下のような場合には追加の報酬も発生します(これを付加報酬といいます)。

| 付加報酬額 | |

| 成年後見等の事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合 | 基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加 |

| 成年後見人等が、たとえば、報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合 | 相当額の報酬を付加 |

任意後見制度

任意後見制度を利用するための手続き

任意後見制度を利用するためには、後見の対象となる人と任意後見人になる人との間で任意後見契約を締結する必要があります。任意後見契約の締結は、任意後見の対象となる人の判断能力があるうちに行う必要があります(認知症等により判断能力が不十分になってしまった後では任意後見契約の締結を行うことはできません)。

任意後見契約の契約内容は、任意後見人になる人が誰か、任意後見人の報酬、任意後見人に委任する事務の内容(将来受任者に行わせる財産管理、身上監護の内容、代理権の範囲など)についてです。

任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結する必要があり、任意後見契約は登記されることになります。

任意後見契約の締結については、下のリンクの日本公証人連合会のホームページが参考になります。

このように、任意後見契約が締結されていることを前提にして、認知症等により後見を受ける人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申し立てを行います。

任意後見監督人の選任の申し立てを行うことができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人になる人です。

家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行うときには、診断書等の必要書類と手数料を用意する必要があります。

任意後見監督人の選任の申し立ての詳細な説明や必要書類については、下のリンクの家庭裁判所のホームページが参考になります。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約の効力が生じ、任意後見が開始します。

任意後見制度を利用するための費用

任意後見契約の公正証書を作成するのに以下の費用が発生します。

| 公正証書作成の基本手数料 | 11,000円 |

| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |

| 法務局に納付する印紙代 | 2,600円 |

| その他(郵送用の切手代など) |

次に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をするときに、以下の費用が発生します。

| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |

| 登記手数料(収入印紙) | 1,400円 |

| その他(郵送用の切手代など) |

そして、任意後見開始後に発生する報酬があります。

任意後見人に対して支払われる報酬は、任意後見契約で定めることになります。

任意後見監督人に対して支払う報酬は、成年後見人等に支払われる報酬の金額と同様に法律などで基準が定められておらず、家庭裁判所の裁判官の裁量により決定されます。

任意後見監督人に支払われる報酬の目安についても、成年後見人等と同様に成25年1月1日に東京家庭裁判所から公表された「成年後見人等の報酬額のめやす」(東京家庭裁判所立川支部)に下記のように示されています。

| 管理財産の金額 | 報酬額の目安(月額) |

| 5,000万円以下 | 月額1万円〜2万円 |

| 5,000万円超 | 月額2万5,000円〜3万円 |

成年後見制度を利用するかどうかを検討するときの判断材料

成年後見制度について説明してきましたが、実際に成年後見制度を利用するかどうかを検討するにあたって、これだけでは判断できませんよね。ここからは、読者が判断するために必要と考えられる事項を説明しますので、検討のときに参考にしてみてください。

成年後見制度の利用実績

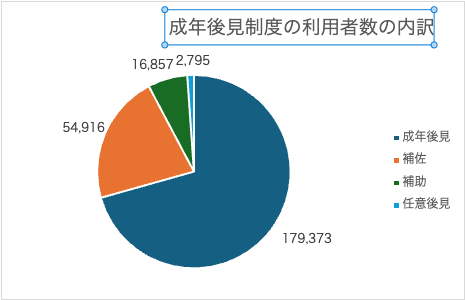

まず、成年後見制度の利用者数をみてみます。厚生労働省が公表している「成年後見制度の現状」( https://www.mhlw.go.jp/content/001488704.pdf )によれば、令和6年12月末日の成年後見制度の利用者数は、253,941人となっています。これは、法定後見制度(補助、補佐、後見)と任意後見制度の利用者数をすべて合計した数値です。

内訳をみると、法定後見制度の後見が179,373人(全体の70.6%)と最も多く、補佐が54,916人(全体の21.6%)、補助が16,857人(全体の6.6%)、任意後見が2,795人(全体の1.1%)となっています。

全体で25万人という利用者数というのが多いのか少ないのか、これだけではよくわかりませんよね。そこで、成年後見制度を利用するニーズがある人の人数と比べてみます。

成年後見制度のニーズがあるのは、認知症の有病者、軽度認知障害の有病者、知的障害者、精神疾患の有病者などが考えられます。

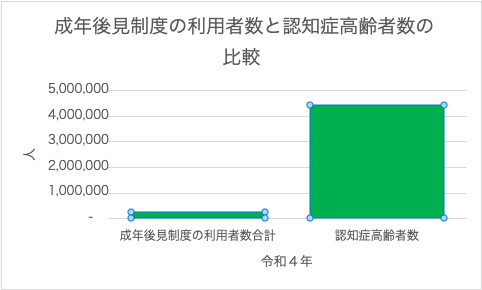

上記の厚生労働省が公表した「成年後見制度の現状」に記載されている成年後見制度の利用者と認知症高齢者の数を比較すると、令和4年の認知症高齢者の数が443.2万人(推計値)であるのに対して、同年12月の成年後見制度の利用者数はすべての制度を合計して24.5万人であり、成年後見制度の利用者数は認知症高齢者数の約18分の1となっています。

成年後見制度が認知症以外の精神疾患等の人も対象にしていることを考えると、成年後見制度の利用者数は非常に少ないということができます。

成年後見制度の利用を決めた人の動機

このように利用者数が少ない成年後見制度ですが、実際に成年後見制度を利用することにした人たちは、どのような理由からこの制度を利用することにしたのでしょうか。

上記の厚生労働省が公表した「成年後見制度の現状」には、令和6年に申立てが行われた成年後見制度の申立ての動機が以下のように示されています。

なお、成年後見制度の申立の動機は複数あることから、申立件数に対する比率を合計すると100%を超えます。

| 成年後見制度申立の動機(件) | 件数(件) | 全体の申立件数に対する比率(%) |

| 預貯金等の管理・解約 | 38,561 | 92.7% |

| 身上保護 | 30,599 | 73.5% |

| 介護保険契約 | 18,623 | 44.7% |

| 不動産の処分 | 14,990 | 36.0% |

| 相続手続 | 10,855 | 26.1% |

| 保険金受取 | 7,132 | 17.1% |

| 訴訟手続等 | 2,301 | 5.5% |

出所:「成年後見制度の現状」( https://www.mhlw.go.jp/content/001488704.pdf )

これをみると、預貯金等の管理・解約や身上保護が多く、他に、介護保険、不動産処分、相続、保険などの手続きを行うために必要となったために成年後見制度を利用することにしたようです。なお、身上保護とは、介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認などのことです。

成年後見制度の利用者の評判

このブログ記事を執筆している時点(2025年6月6日)において、成年後見制度の利用者本人やその家族の具体的な意見について、公的な機関などから発表された情報を入手することはできませんでした。

ただし、令和7年3月7日付の「第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書」(成年後見制度利用促進専門家会議)

( https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001435369.pdf )には、以下の記載があります。

② 後見人等に関する苦情等への適切な対応

後見人等に関する苦情等には、後見人等の不適正・不適切な職務に関するものだけでなく、後見人等が本人・親族等や支援者の意向等に沿わない ことへの不満、本人・親族等が成年後見制度・実務への十分な理解がない こと、本人や支援者とのコミュニケーション不足によって生じる意見の食い違い等様々なものがある。このことを踏まえ、関係省庁等、地方公共団 体及び専門職団体が連携協力して、苦情を生じさせないための土壌を形成 するとともに、苦情等に適切に対応できる連携のしくみを地域の実情に応 じて整備していく必要がある。

また、厚生労働省が公表している「成年後見制度の現状」には、成年後見制度の利用を促進する施策として、「後見人等に関する苦情等への適切な対応」をあげており、「家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関、都道府県は、それぞれの役割を基本として、苦情等に適切に 対応できるしくみを地域の実情に応じて整備していく必要がある。」と記載されています。

このことから、後見人等が適正・適切に職務を行わないことや、成年後見の対象となる本人・その親族等と後見人等の意向等が合わないことにより成年後見制度の利用者から苦情がでているが、そのような苦情の声を拾い上げて対応する仕組みができていないということができます。

成年後見制度を利用することのメリットとデメリット

ここでは、法定後見制度と任意後見制度を利用する場合のメリットとデメリットについて説明します。なお、成年後見制度を使って支援する対象は認知症なった、あるいは認知症になる可能性のある高齢の親を想定しており、法定後見制度については、後見の制度を利用することを前提とします。

法定後見制度(後見)のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

| ・成年後見人はすべての法律行為を代理できるので、認知症になった親ができなくなる契約も可能となる(銀行との取引、介護施設との契約)。なお、成年後見人が自宅不動産を処分(売却、取り壊し、賃貸、抵当権設定など)をする場合には、事前に家庭裁判所の許可が必要 ・親が認知症になった後でも制度を利用することができる | ・成年後見人には広範な取消権や代理権が与えられており、本人やその家族の希望どおりに財産を処分したり契約をすることができなくなる可能性がある。 ・ 成年後見人に対する報酬等の費用負担が発生する。 ・成年後見人は家庭裁判所が選任するため、後見を受ける本人とその親族の希望に沿った成年後見人が選任されない可能性がある。そして、選任後に成年後見人を変えることや成年後見制度の利用を止めることができない。 ・ さらに、いったん後見開始の審判の申し立てをしてしまうと、裁判所の許可を得ないと申し立てを取り下げることはできず、成年後見人に希望する人が選任されなさそう、といった理由では裁判所は申し立ての取り下げを原則として許可してくれない。 |

任意後見制度のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

| ・本人の希望に沿った人を任意後見人とすることができる。 ・任意後見人に委任する事務の内容は、本人の希望に沿ったものに任意後見契約で定めることができる。 | ・親の判断能力がなくなると任意後見契約を締結することができなくなるので、認知症になってからでは、任意後見制度を利用することができなくなる。 ・任意後見監督人に対する報酬等の費用負担が発生する。なお、任意後見人に報酬を支払うか否か、支払う場合にいくらとするかは、委本人と任意後見人になる人との話合いで決めることになる。身内の人が任意後見人となる場合には、無報酬とする事例が多い。 |

成年後見制度を代替または補完する制度

ここでは、部分的にではあるかもしれませんが、成年後見制度を利用しようとする人のニーズを満たす制度やサービスについてとりあげます。

大手銀行が提供する代理サービスを利用する

上記の成年後見制度の利用を決めた人の動機のなかで、預貯金等の管理・解約は、申立件数の9割を超えるものでした。親が認知症になってしまった場合に、親の銀行預金が凍結されてしまうと介護費用の支出などで家族の金銭的負担が大きくなってしまいます。

このような場合に備えて、以下のような大手銀行が提供する代理サービスを利用すると、親が認知症になった後でも、親の銀行口座から預金の引き出しや定期預金の解約を行うことができます。

- 三井住友銀行の代理人指名手続

- 三菱UFJファイナンシャルグループの「予約型代理人」サービス

- みずほ銀行の代理人予約サービス

これは、事前に銀行に代理人を届け出る手続きをしておけば、親が認知症になった後でも代理人が銀行取引を行うことができるというものであり、認知症になった親の預貯金等の管理・解約をしたい、というニーズを満たすことができます。

しかし、このサービスにも以下のような問題があります。

- このようなサービスを提供しているのは、2025年6月現在においては、一部の大手銀行に限られている

- 親が認知症になる前に代理サービス利用の手続きを行わなければならない

- 誰を代理人にするか、そして代理人が行う銀行取引の内容について家族・親族間で揉める可能性がある

民事信託

上記の成年後見制度の利用を決めた人の動機のなかで、不動産の処分は、申立件数の3割を超えるものでした。

例えば、認知症になった親が介護施設に入って実家が空き家になってしまった場合、空き家となってしまった家を売りたくても親が亡くなり相続手続きが終わるまで売ることができません。

このような場合に、民事信託を利用すると、委託者である親から受託者である子供に信託財産(この場合は実家)の所有権を移転させ、子供は親のために信託財産である実家を管理・処分することができます。

ただし、民事信託については、複雑な制度であり、法律や税務の問題もからんでくるため、専門家サポートを受けたうえで慎重に検討する必要があります。

成年後見制度を利用する(利用せざるを得ない)場合とは?

上記の「成年後見制度の利用実績」に記載したように、成年後見制度の利用は進んでいません。これは、一般の人が成年後見制度について知られていないことだけでなく、上記のデメリットに見られるように、これらの制度の使い勝手がよくないためではないかと考えられます。特に、法定後見制度については、いったん後見開始の審判の申し立てをしてしまうと、裁判所の許可を得なければ申し立ての取り下げすらできなくなってしまうため(後戻りができない)、この制度のデメリットを念頭におけば、法定後見制度の利用には腰が引けてしまいますよね。一方で、任意後見制度については、支援の対象とする人が認知症になってしまってからでは、そもそも制度を利用できなくなります。

それでは、成年後見制度を利用せざるを得ないのはどのような場合でしょうか。

法定後見制度(後見)からみていきます。

まず、親が認知症になり、そのことが金融機関側が認識した結果、預金口座が凍結されてしまった場合において、どうしても親の預金の引き出しや定期預金の解約をしなければならない場合には、法定後見制度を利用せざるを得ないかもしれません。ただし、裁判所が選任した成年後見人が本人や家族の希望どおりに銀行取引をしてくれない可能性があるのは、上記のデメリットに記載したとおりです。

金融機関との取引のほかに、親が認知症になってしまい、親の自宅を処分(売却、取り壊しなど)しなければならない場合も法定後見制度を利用せざるを得ないかもしれません。例えば、親が認知症になって施設に入所する場合に、空き家になった自宅を急いで処分したいような場合です。ただし、この場合も、成年後見人に親の自宅を処分する手続き(家庭裁判所の許可をとることを含む)をしてもらわなければならないため、本人や家族が希望するような形で自宅が処分できる保証はありません。

他に考えられるのは、親が認知症になってしまった場合に有料老人ホームなどの施設に入るための契約と費用の支払いが必要な場合です。このような場合、家族が認知症になった親のために家族名義で施設と契約することもできますが、施設に支払う費用は家族が負担することになります。家族にこのような費用を負担するだけの財産的な余力があればいいのですが、親の財産から施設の費用を支出せざるを得ない場合には、成年後見人を選任してもらったうえで親の財産から施設費用をだしてもらうことになるかもしれません。

次に任意後見制度についてですが、親が認知症になる前であれば、他の制度との比較を行ったうえで、必要に応じて任意後見制度を利用することになります。

しかし、親が認知症になってしまった後では、任意後見制度を利用することはできなくなってしまいます。

認知症になる可能性がある親がいる人は何をすべきか?

親・家族との問題意識の共有

ここまで記事を読んだ人は、親が認知症になってしまってから対応を考えても、そのときには利用できる制度やサービスが限られてしまい、事前の対策が必要なことを理解していただいたと思います。まずは、このような問題意識を親および他の家族と共有することからはじめましょう。

この問題について、支援の対象となる親と話をするのは当然でしょう。今後の対応策を決めて、例えば、任意後見制度を利用するにしても、銀行の代理人サービスを利用するにしても、親と一緒に手続きしなければなりませんので。

他の家族についてはどうでしょうか。少なくとも、親が亡くなった後に、相続人となる親族との間では、どこかの段階で話をしておく必要があると思います。というのも、例えば、父親はすでに亡くなっており、高齢の母親と子供が3人(長男、長女、次男)いる家族がいたとします。母親が認知症になった場合に備えて、母親と長男との間で任意後見契約を締結して、長男が任意後見人になって母親の財産管理を行うようになった場合、長女と次男に黙って話をすすめていたら、兄弟の間で不信感が生じ、相続のときに揉める可能性があります。

そのため、親が認知症になった場合、どのようなケアが必要か、行政や専門家を含めて外部のサービスの利用をどうするか、どのくらいの費用が発生して誰が負担するか、などの諸々の問題と合わせて成年後見制度の利用をどうするかについても親・家族と話し合いをしておいたほうがよいでしょう。

専門家等への相談

まずは親・家族との話し合いを行うとして、そのなかで分からないことがいろいろ出てくるはずです。対応するための具体的な手続きに進む前に専門家に相談するほうがよいでしょう。

例えば、幸い現時点で両親とも認知症にはなっていないが、将来認知症になった場合に備えて任意後見制度を利用するか民事信託を利用するかで悩んでいたとします。ここまで具体的な検討に進んでいるのであれば、法律専門家(弁護士、司法書士)と税務の専門家(税理士)のサポートがなければ、具体的な手続きに進むことはできないでしょう。

親が認知症になった後ではできなくなる手続きの実施

成年後見制度のうち、任意後見制度を利用する場合は、親が認知症になる前に任意後見契約を締結する必要があります。

また、成年後見制度以外でも、民事信託や銀行の代理サービスを利用するためには、親が認知症になる前に手続きをする必要があります。

親・親族との話し合いや専門家への相談などを行い、方針が決まったのであれば具体的な手続きに着手したほうが良いでしょう。

まとめ

この記事では、親が認知症になった場合に成年後見制度を利用するかどうかを判断する際の参考になるように、成年後見制度の概要、各制度を利用するために必要な手続き、実際の利用状況、メリットとデメリット、成年後見制度を代替または補完する制度等について説明を行いました。自分の親が認知症になってしまってからでは、利用することができる法的な制度は法定後見制度の後見しかないのですが、この記事にも記載したようなデメリットもあって実際の利用は進んでいません。自分の親が認知症になってからでは手遅れとなってしまうため、できるだけ早いうちに、親や他の家族とも相談して成年後見制度を含めた複数の選択肢のうちから自分たち家族にとって好ましい対策を準備してください。

以上

コメント